2018/02/05

人類史上初の快挙!(おそらく…)

南米大陸最高峰アコンカグア(標高6,960.8m)に堀内畳店のミニ畳が到達しました。

今回も友人の登山家☆マスダがアンデス山脈にある南米最高峰 アコンカグアの山頂まで堀内畳店のミニ畳を運んでくれました。

今回もってのは…… 2016年に北米大陸最高峰 マッキンリー(Mt.デナリ)に登頂した時も堀内畳店のミニ畳を山頂で掲げてくれたんです。

北米大陸最高峰 マッキンリー(Mt.デナリ)に登頂した時のブログ

↓↓↓↓

http://horiuchitatami.naganoblog.jp/e1946980.html

ちなみにアコンカグアって、ユーラシア大陸以外で一番高い山だそうです。

凄いですよね!

詳しい内容は登山家☆マスダのYouTubeチャンネルで放送されてます。

見てね!!

登山家☆マスダ、日本時間1月18日1:30(現地時間1月17日13:30)

南米大陸最高峰のアコンカグアに登頂!

登山家☆マスダの冒険はまだまだ続く…というより終わらない。

これからの登山家☆マスダと堀内畳店の冒険に、乞うご期待!!!

南米大陸最高峰アコンカグア(標高6,960.8m)に堀内畳店のミニ畳が到達しました。

今回も友人の登山家☆マスダがアンデス山脈にある南米最高峰 アコンカグアの山頂まで堀内畳店のミニ畳を運んでくれました。

今回もってのは…… 2016年に北米大陸最高峰 マッキンリー(Mt.デナリ)に登頂した時も堀内畳店のミニ畳を山頂で掲げてくれたんです。

北米大陸最高峰 マッキンリー(Mt.デナリ)に登頂した時のブログ

↓↓↓↓

http://horiuchitatami.naganoblog.jp/e1946980.html

ちなみにアコンカグアって、ユーラシア大陸以外で一番高い山だそうです。

凄いですよね!

詳しい内容は登山家☆マスダのYouTubeチャンネルで放送されてます。

見てね!!

登山家☆マスダ、日本時間1月18日1:30(現地時間1月17日13:30)

南米大陸最高峰のアコンカグアに登頂!

登山家☆マスダの冒険はまだまだ続く…というより終わらない。

これからの登山家☆マスダと堀内畳店の冒険に、乞うご期待!!!

2017/06/17

2016/11/13

2016/06/29

友人の登山家☆マスダがマッキンリー(現在の呼称はMt.デナリ)に登頂!

しかも山頂まで堀内畳店のミニ畳を運んでくれました。

マッキンリー(Mt.デナリ)北米大陸最高峰(標高6,190m)

伝説の冒険家の植村直己が眠る(実は生きているという説もある)山である。

アメリカ合衆国、アラスカ州にあり、緯度が高く北極圏に近いため気温は低い(らしい)。

風も強く気象条件は極めて悪い。

そのためマッキンリー登山の装備の取捨選択は極めて重要になる。

天候に応じた的確な装備を選別する力のない登山家は決して山頂に立てない。

マッキンリーは非常に厳しい山である。

すべての登山家が装備を真剣に吟味するというのに、登山家☆マスダは堀内畳店のミニ畳をわざわざ(本当にわざわざ)持って登山し無事に登頂してくれた。

その心意気には感謝してもしきれない、感動で胸がいっぱいになる。

ラーメンをおごってあげたくなる。(餃子つきで)

登山家☆マスダの冒険はまだまだ続く…というより終わらない。

僕も登山家☆マスダが極限の世界でも安心して携帯できるエクストリーム・ミニ畳をつくっていこうとおもう。

登山家☆マスダ

北米大陸最高峰マッキンリー(Mt.デナリ)(標高6,190m)に日本時間6月10日12時00分(現地時間6月9日19時00分)、無事に登頂。

しかも山頂まで堀内畳店のミニ畳を運んでくれました。

マッキンリー(Mt.デナリ)北米大陸最高峰(標高6,190m)

伝説の冒険家の植村直己が眠る(実は生きているという説もある)山である。

アメリカ合衆国、アラスカ州にあり、緯度が高く北極圏に近いため気温は低い(らしい)。

風も強く気象条件は極めて悪い。

そのためマッキンリー登山の装備の取捨選択は極めて重要になる。

天候に応じた的確な装備を選別する力のない登山家は決して山頂に立てない。

マッキンリーは非常に厳しい山である。

すべての登山家が装備を真剣に吟味するというのに、登山家☆マスダは堀内畳店のミニ畳をわざわざ(本当にわざわざ)持って登山し無事に登頂してくれた。

その心意気には感謝してもしきれない、感動で胸がいっぱいになる。

ラーメンをおごってあげたくなる。(餃子つきで)

登山家☆マスダの冒険はまだまだ続く…というより終わらない。

僕も登山家☆マスダが極限の世界でも安心して携帯できるエクストリーム・ミニ畳をつくっていこうとおもう。

登山家☆マスダ

北米大陸最高峰マッキンリー(Mt.デナリ)(標高6,190m)に日本時間6月10日12時00分(現地時間6月9日19時00分)、無事に登頂。

2016/03/30

我が家に残る曾祖父の燕岳登山の写真。

トラディショナルな登山スタイルがカッコイイ!

曾祖父は左から4番目、前列で腰掛けている人です。

そして昔も登山に温泉はつきものだったらしい。

中房温泉かな?

曾祖父の兄と手に何か持って座っている曾祖父。

燕岳の写真と関連があるかわかりませんが…、

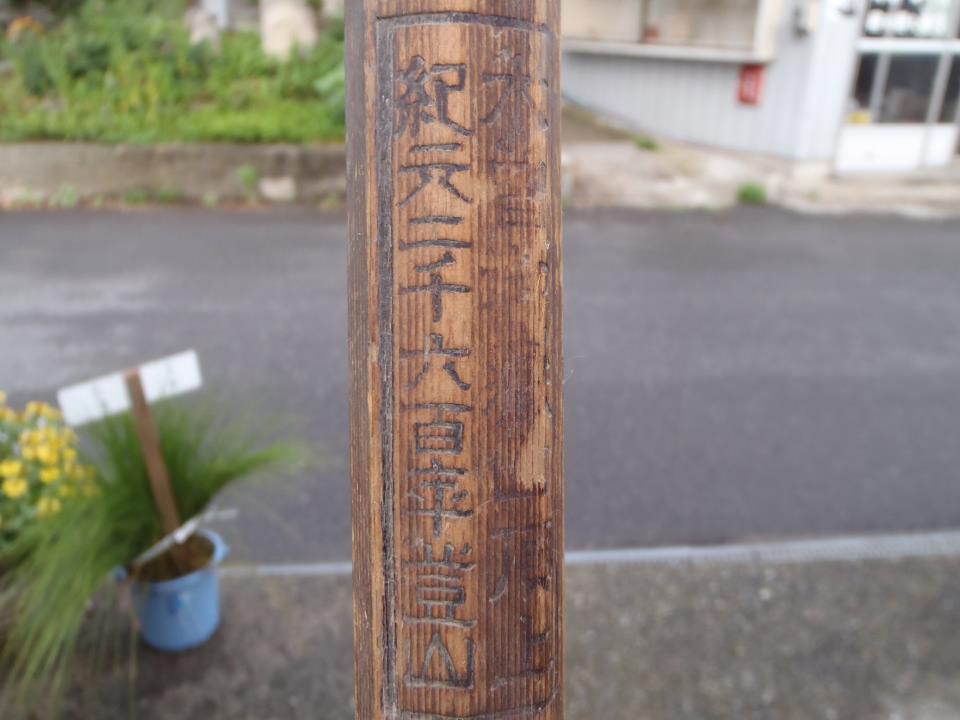

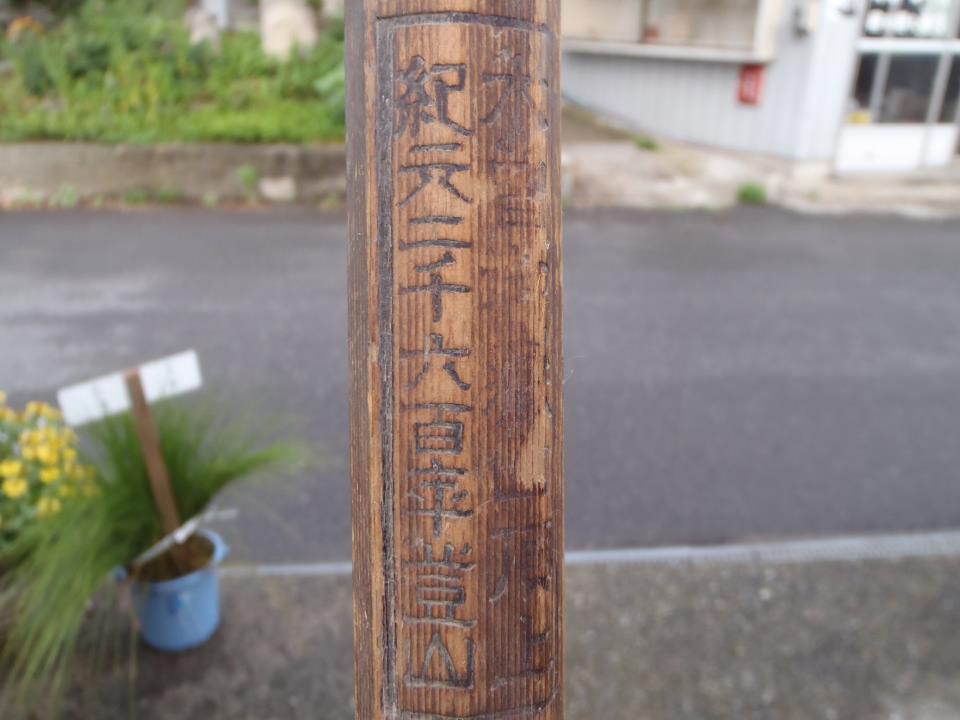

曾祖父が愛用していた登山用の金剛杖!

⇩⇩⇩

焼き印には…

燕登山の焼き印

紀元二千六百年といえばゼロ戦が採用された年。

1940年(昭和15年) 76年前です。

大東亜戦必勝祈願の焼き印。

燕岳の写真と金剛杖が同じ時代かは分かりませんが、戦時中に曾祖父は登山していたようです。

戦時中の曾祖父の登山は冒険心からくる近代登山とは異なる理由の登山だったかも知れません。

御嶽山の焼き印もありますが、山岳信仰に基づいた登山なのかも定かではありません。

でも祈りの登山であったことは想像できます。

今とは時代が違いすぎるため、曾祖父がどういう気持で山に登り祈ったか、僕には分かりませんが、曾祖父の写真と金剛杖はこれからも大切に保管していきたいとおもいます。

写真と金剛杖を通して、平和の尊さを改めて実感するとともに、純粋に楽しみとして登山ができる今の時代に生まれた事に感謝したいとおもいました。

トラディショナルな登山スタイルがカッコイイ!

曾祖父は左から4番目、前列で腰掛けている人です。

そして昔も登山に温泉はつきものだったらしい。

中房温泉かな?

曾祖父の兄と手に何か持って座っている曾祖父。

燕岳の写真と関連があるかわかりませんが…、

曾祖父が愛用していた登山用の金剛杖!

⇩⇩⇩

焼き印には…

燕登山の焼き印

紀元二千六百年といえばゼロ戦が採用された年。

1940年(昭和15年) 76年前です。

大東亜戦必勝祈願の焼き印。

燕岳の写真と金剛杖が同じ時代かは分かりませんが、戦時中に曾祖父は登山していたようです。

戦時中の曾祖父の登山は冒険心からくる近代登山とは異なる理由の登山だったかも知れません。

御嶽山の焼き印もありますが、山岳信仰に基づいた登山なのかも定かではありません。

でも祈りの登山であったことは想像できます。

今とは時代が違いすぎるため、曾祖父がどういう気持で山に登り祈ったか、僕には分かりませんが、曾祖父の写真と金剛杖はこれからも大切に保管していきたいとおもいます。

写真と金剛杖を通して、平和の尊さを改めて実感するとともに、純粋に楽しみとして登山ができる今の時代に生まれた事に感謝したいとおもいました。

2016/03/22

2016/02/26

去年、八ヶ岳連峰日帰り全山縦走にチャレンジした。

観音平登山口を出発して編笠山へ、八ヶ岳の山々を縦走して蓼科山登山口に夕方に下りてくる計画。

総距離40kmくらいのハードな山行。

日の出前、登山口をスタートするが、いきなりの雨で体力が奪われはじめる…、

展望がきかないため、気力も失せはじめ、八ヶ岳の主峰、赤岳を越えた辺りでリタイヤしたくなる。

あきらめムードが出始めるとなぜか天候が回復。 縦走が気持よくなってくると…また雨が降り始める…。

その繰り返し、繰り返し…。

結局、最後の一座、蓼科山の手前で体力と気力の限界でリタイア。

悔しかった…。

もう少し頑張れば蓼科山は登れたのに…心が折れてしまった。

本当に悔しかった…

だから今年、リベンジする!

それも、ただ八ヶ岳日帰り全山縦走するのでなく、楽しみながら縦走する!

でも、面白いモノも発見した。

八ヶ岳最初の一座直下の青年小屋にラブランコ♡

八ヶ岳縦走終盤の北横ヒュッテにブランコ♡

エアー彼女とイチャイチャしちゃいました。てへ。

※ラブランコの写真は下見で権現岳まで行った時のものです。

観音平登山口を出発して編笠山へ、八ヶ岳の山々を縦走して蓼科山登山口に夕方に下りてくる計画。

総距離40kmくらいのハードな山行。

日の出前、登山口をスタートするが、いきなりの雨で体力が奪われはじめる…、

展望がきかないため、気力も失せはじめ、八ヶ岳の主峰、赤岳を越えた辺りでリタイヤしたくなる。

あきらめムードが出始めるとなぜか天候が回復。 縦走が気持よくなってくると…また雨が降り始める…。

その繰り返し、繰り返し…。

結局、最後の一座、蓼科山の手前で体力と気力の限界でリタイア。

悔しかった…。

もう少し頑張れば蓼科山は登れたのに…心が折れてしまった。

本当に悔しかった…

だから今年、リベンジする!

それも、ただ八ヶ岳日帰り全山縦走するのでなく、楽しみながら縦走する!

でも、面白いモノも発見した。

八ヶ岳最初の一座直下の青年小屋にラブランコ♡

八ヶ岳縦走終盤の北横ヒュッテにブランコ♡

エアー彼女とイチャイチャしちゃいました。てへ。

※ラブランコの写真は下見で権現岳まで行った時のものです。